DU SYNDICAT AU COMITÉ DES MILICES MILITAIRES

EN EXIL

Souvenir

de

Joseph Blas Asens-Giol

Par Joseph

de 1910 à 1937

Le texte avait été déposé après la mort de Franco au siège de la CNT de Barcelone

.

Mr Guy Assens fils de Jacques petit-fils de Joseph

résidant en Haute-Savoie et membre de l'association ERRA

Esprit de Résistance en Région Annemassienne.

a pu obtenir le texte inédit rédigé par son grand-père Joseph

nous le remercions de nous avoir confié ce document

José Asens Giol est né le 11 juillet 1900 à Porrera - Région de Tarragone . Au moment du coup d’état franquiste, le secrétaire de la FL-CNT de Barcelone et membre du Comité régional catalan. Le 17 juillet 1936, au nom de la FL et du CR, il avait fait partie avec B. Durruti de la délégation qui s’était rendu au siège de la Généralité pour y réclamer en vain la distribution d’armes. Le 21 juillet, lors du plenum régional qui suivit l’écrasement des militaires insurgés, il fut nommé avec Durruti et J. Garcia Oliver Domme délégué de la CNT au Comité central des milices antifascistes. Puis il fut le secrétaire du Comité central des patrouilles de contrôle de Barcelone et dont il fut l’organisateur avec A. Fernandez.

Le 2 avril 1938, lors de la création à Barcelone du Comité exécutif du Mouvement libertaire, il y fut nommé comme représentant de la CNT. A cette même époque il fit de nouveau un voyage à Ambilly près d’ Annemasse avec Conrado Guardiola et Mario Gallud. Plusieurs membres du réseau dont Guardiola en juin, puis Déturche en juillet 1938 furent arrêtés dans cette affaire de trafic d’armes.

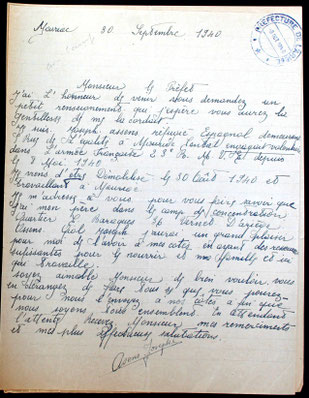

Passé en France lors de la Retirada, José Asens Giol avait semble-t-il, été arrêté à Paris où il rcherchait sa famille dispersée. Transféré à Villeneuve sur Lot, il fut ensuite interné au camp du Vernet d’Ariège du 13 décembre 1939 au 11 ocobre 1941. où il fut envoyé dans une compagnie de travailleurs étrangers pour travailler au barrage de l’Aigle dans le Cantal. C’est là qu’avec un noyau de compagnons, dont J. Berruezo et José German, il participa à la réorganisation clandestine de la CNT pendant l’occupation. En novembre 1941 il était membre du Comité de relations de la CNT du barrage. Lors du plenum clandestin tenu à Mauriac en juin 1943, il fut nommé comme secrétaire du comité de relations du MLE en exil dont les autres membres étaient J. Berruezo et J. German. Son fils José Asens Valera était l’un des 75 espagnols intégré dans une compagnie du Bataillon Didier au barrage de l’aigle (voir Juan Montoliu del Campo)

José Asens Giol était marié avec Amelia Valera Lozano (née à Origuela le 16 février 1902, décédée le 15 octobre 1991) avec laquelle il eut quatre enfants :José, Conchita, Rosita et James [Jacques].

Á la Libération il militait à la Fl-CNT d’Aynes. Après la scission en 1945 du mouvement libertaire espagnol, il adhéra à la tendance dite collaborationniste. Au début des années 1970, il était membre à Seynod (Haute Savoie) des Agrupaciones confédérales qui éditaient le mensuel Frente Libertario (Paris).

José Asens Guiol est mort le 4 juin 1985 à Annecy et a été inhumé à Seynod.

Tous droits de reproduction réservés sauf accord préalable.

Todos los derechos de reproducción reservados salvo acuerdo previo.

Dans les premières années du XXe siècle, l'Espagne a vu naître une centrale syndicale qui, au fil des ans, marquera des pages glorieuses du mouvement ouvrier international dans l'histoire de nos peuples. En ce qui concerne la Catalogne, il y avait une multitude d'entreprises, déjà des coopératives ou des confréries de travailleurs, dont certaines fréquentées même par de petits employeurs, puisque le siège social était installé dans un lieu transformé en café, en salle de billard et même en table de cartes à jouer. Je citerai, à titre d'exemple, la Society of Upholsterers située dans un appartement de la rue Hospital.

J'étais très très jeune, 10 ans et quelques mois. Ayant obtenu des A à l'école primaire, mais mes parents n'ont pas pu financer l'enseignement supérieur, il n'y avait pas d'autre solution que de rejoindre les rangs de l'honorable armée prolétarienne.

Mon premier travail a été à l'hôtel Four Nations, manger et dormir à l'hôtel Puis apprenti tailleur, mangeant en famille, mais dormant sur le comptoir

Quelques mois plus tard, ils m'ont embauché comme livreur dans un établissement appelé "El colmado Simón", me chargeant chaque jour de paniers de vivres, certains pesant jusqu'à 25 kg et plus, mangeant et dormant ensemble avec la famille, profitant, si c'est le cas, on peut dire, un jour de repos tous les 14 jours, un dimanche sur deux. La pause consistait à remplir des sachets de sucre pour la distribution hebdomadaire.

Vous comprendrez à quel point les journées étaient interminables, travaillant même à huis clos, attendant d'être convoqué pour le dîner et voulant plus dormir que manger. Un jour, lors d'une conversation avec cinq des plus jeunes employés, j'ai dit qu'à part manger, à vrai dire, la nourriture était bonne et abondante, c'était un esclavage d'y travailler maison. Un vif dégoûtant est allé dire au directeur les mots que j'avais prononcés. Cela m'a valu d'être renvoyé sans autre explication, ce qui était là pour épargner.

Dans cette maison, ni dans d’autres non plus, l’employeur et le directeur ne toléreraient pas un minimum de protestation. Ils m'ont indiqué la porte de sortie pour vous. Je suis entré dans la maison et j'ai pris fin dans ces conditions de résidence dans la maison de l'employeur;

Je suis entré comme apprenti à la presse Salvat, dans la section stéréotypes. Il n'y avait qu'un seul ouvrier dans cette section, qui en peu de temps m'a appris le métier et m'a cependant exposé aux nombreux obstacles que j'allais rencontrer pour obtenir un poste permanent dans ce métier, à moins d'avoir la chance d'être placé dans un journal. .À différentes occasions, je lui avais expliqué que mon souhait était d'être tapissier comme mon père.

A cette époque, je gagnais 17 pesetas par semaine et comme mon père s'était toujours opposé à ce que j'apprenne son métier, ce brave homme m'a proposé d'aller chercher du travail dans un atelier de rembourrage; Et pourtant c'est que quand je suis devenu apprenti dans ce métier je gagnais un maximum de 8 pesetas par semaine pour entrer, le gentil M. Isidro m'a proposé de me donner les 9 pesetas pour terminer les 17 afin que ma maison ou ils sachent que j'avais changé d'emploi. Je lui avais expliqué qu'ayant regardé mon père travailler, je me sentais capable, en peu de temps, de gagner comme apprenti avancé. Trois mois m'ont suffi pour obtenir un salaire de 17 pesetas par semaine, ce qui été établi par la Upholsterers 'Society, les employeurs devaient payer les apprentis avancés. Comme si cela avait été prédit par moi, à cette date, mon père a été informé par un collègue que je travaillais comme apprenti tapissier dans un atelier de la rue Rosellón.

A cette date, si mémoire est vraie, une grève des ébénistes avait été déclarée et la fin de la grève coïncidait avec la nomination de mon père à la présidence de la Upholsterers Society, qui à l'époque avait été établie dans un appartement de la Plaza Real

Lors de la première réunion qui s'est tenue à cet endroit, il y avait un point à l'ordre du jour qui disait: "Est-il nécessaire de se dissoudre en tant que société et de rejoindre l'union du bois unique?"Enfin, l'accord prévoyait que le président prenne les mesures nécessaires pour rejoindre la C.N.T.

J'étais très jeune à l'époque, mais j'étais plus ou moins conscient de ce qu'étaient les luttes sociales et politiques. Ce que j'ai appris, c'est des conversations entre mon grand-père et mon père. Aucun n'appartenait à aucun groupe politique et ne souhaitait pas voter dans un collège électoral. De leurs conversations, j'ai appris ce qui s'est passé dans ce qui est connu dans l'histoire noire de l'Espagne comme "la semaine tragique" de 1909 et sur les interventions dans les luttes politiques des charlatans Alejandro Lerroux, Emiliano Iglesias, Marcelino Domingo, Cambo et compagnie. De l'attitude des gouvernements de l'époque, surtout Maura, responsable de l'exécution de Francisco Ferrer u Guardia, ainsi que Carbonero, un pauvre innocent trahi d'avoir dansé avec une momie prise au couvent. En 1916, j'ai obtenu la carte confédérale en tant que contributeur au Syndicat du Bois, le plus dynamique de ceux qui appartenaient à la Fédération locale des syndicats de Barcelone.

J'étais très intéressé à en savoir plus sur le fonctionnement du syndicat auquel j'appartenais, qui était situé rue del Rosal, dans le quartier Pueblo Seco. Là, j'allais deux ou trois jours par semaine pour assister aux réunions des travailleurs de différents ateliers, qui étaient convoquées quotidiennement. J'ai assisté à des réunions en tant qu'observateur et je me sentais comme un futur militant qui chaque jour mettait plus d'intérêt à participer en tant que tel à la défense des travailleurs, comme le faisaient à l'époque les militants syndicaux les plus connus, comme Salvadoret , Alboricias, Vidalet, Sanmartín, Espagne et autres compagnons dévoués.

Dans les années 1916-1917, il y eut une grève générale qui fut le début de grandes luttes sociales. L'atmosphère était très favorable car il y avait beaucoup de travailleurs en Espagne, à laquelle s'ajoutait une inflation galopante des produits alimentaires. Les causes en étaient nombreuses, mais surtout celles dérivées de la guerre de 1914-1918 influencées. Les protestations ouvrières ont multiplié, ainsi que les rassemblements, les interventions de la police à l'issue des réunions, qui étaient avant tout des provocations pour justifier les arrestations de militants.

Deux brigades de police se sont distinguées dans ces provocations: celle de Bravo Portillos, abattu plus tard, et celle d'un certain Martorell, que nous appelions «Los Matalases». Ces individus avaient pour mission de procéder à des arrestations et des persécutions, de s'appuyer sur la plus forte des organisations ouvrières, qui a toujours été la C.N.T. Les années après 1917 furent cruelles pour la classe ouvrière. Le C.N.T. elle a été condamnée à la clandestinité permanente, avec l'aide de l'État.

Le Fomento del Trabajo a organisé «Los Somatenes», dont la Ligue régionaliste avec Cambó, Beltrán et Musitu et des employeurs généralement bien armés faisaient partie, tous sont devenus des mouchards de la police. Ces messieurs - pour ainsi dire - du Département du développement, ont tout fait pour démoraliser les puissants confédérés, du pacte de la faim appelé «lock-out» à l’organisation des soi-disant syndicats libres, composés de voyous bien payés, de briseurs de grève et d'autres êtres méprisables, qui ont ensanglanté Barcelone et d'autres villes de Catalogne, avec le meurtre de dignes ouvriers dont le seul crime était de défendre leurs collègues exploités au travail et persécutés pour avoir lutté contre l'exploitation d'une humble bourgeoisie.

Cette série d'attaques contre le C.N.T. Cela a duré en principe de nombreuses années, prenant de nouvelles formes répressives lorsque l'ambitieux général a attaqué très durement tout ce qui avait la couleur de la liberté, fermant les syndicats, les athénées et les centres culturels, et a ouvert des prisons et des prisons, mettant les forces aux commandes. répressif aux généraux du même acabit. Des êtres répulsifs que furent les généraux Martínez Anido et Atlegui, la Catalogne gardera pour toute sa vie un souvenir triste et déplorable: la loi des évasions, les déportations, la torture dans les cachots des sous-sols de la préfecture de police ...

Toutes les forces réactionnaires de La droite et le centre, unis à des peuples mal nommés de gauche, formaient un bloc pour empêcher l'avancée du prolétariat espagnol, et en particulier du Catalan, qui était le plus cruellement combattu. Plus tard, les Dancás et Ba......., avec des groupes armés créés par eux, appelés les Escamot, sont venus occuper des positions élevées en Catalogne. Ce «veau» a duré peu de temps; le bon pour jeter les armes qu'ils possédaient dans les égouts de Barcelone, rassemblés, mais pas tous, par ceux qui serviraient un jour à se défendre contre la réaction. -------------- Les mois et les années suivirent. Le C.N.T

Il recevait des coups plus durs, car l'ouvrier, dans sa lutte pour obtenir de simples améliorations, avait pour seule ressource la grève, une arme de lutte de tous les temps. Les employeurs n'ont pas augmenté les salaires de ceux qui engraissaient les coffres-forts de leur plein gré.

Comme il n'y a pas de règle sans exception, je dirai que j'ai travaillé dans un atelier où nous n'étions que trois ouvriers - un ébéniste, un vernisseur et moi-même - qui savions par cœur cela le jour de Sant Antoni - comme l'appelait le patron - et Le jour de Sant Josep, une fois la journée terminée, et pas avant, le patron du fouet nous a donné un tortell de dix réaux et un litre de muscat - au total, cela valait 4,50 pesetas. Comme notre patron était généreux!Il ne fait aucun doute, cependant, que pour obtenir des améliorations, des grèves ont eu lieu dans différents ateliers et métiers, et les employeurs, les autorités catalanes et le gouvernement, toujours d'un commun accord, ont préféré la répression systématique contre les travailleurs à la discussion sur la est à l'origine du mécontentement des ouvriers, ce qui revient à dire des producteurs en général.

Dans ce contexte, pas un seul jour ne s'est passé sans que la police n'agisse de force contre les locaux d'un syndicat, récupère tous les exemplaires de Solidaridad Obrera dans les kiosques, ou ferme les presses à imprimer, les écoles et les centres culturels. Cette situation clandestine a duré des semaines, voire des mois. Heureusement, les militants du C.N.T. Ce sont des hommes d'acier et lorsqu'ils ont essayé de défendre la cause des ouvriers, ils multiplient leurs forces et ne reculent devant aucun danger. Ils en ont fait la preuve à plusieurs reprises. Il n'était pas possible de se réunir en groupe pour conclure des accords, les locaux du syndicat étant fermés pour les réunions locales, départementales et régionales, nous trouvions toujours un endroit pour les tenir, que ce soit dans l'un des bovilas du quartier des Corts, en un sous-sol d'une usine avec l'assentiment du gardien de nuit, et généralement dans ces magnifiques forêts de La Floressta, où le parfum et la sauge des pins renforçaient notre moral.

Les réunions en forêt étaient généralement les plus importantes en nombre de participants, aussi parce que les accords à conclure étaient urgents et d'un grand besoin pour l'organisation confédérale. Pour dire la vérité, il n'y a jamais eu de revers ou d'incidents dans les très nombreuses réunions que nous avons tenues. Les personnes convoquées ont été informées du lieu de rencontre au moment précis et par un autre canal. Qu'est-ce que dans le C.N.T. il n'y avait pas d'informateurs de la police? Très peu! Je ne citerai pas les noms de ces êtres dégoûtants, car ces êtres ne sont pas nommés. Tous ceux qui ont été découverts ont payé cher leur trahison.

Si dans l'une des réunions un accord a été conclu pour déclarer une grève, partielle ou générale, celles-ci ont été effectuées préalablement annoncées au moyen de manifestes ou d'affiches collées dans des endroits bien visibles du centre de la ville et des quartiers, car il n'y a jamais eu de manque de militants dévoués. qui étaient occupés à le faire la nuit. En principe, le C.N.T. Il n'y avait pas besoin d'écoles militantes, puisqu'elles étaient formées à la lutte quotidienne contre leurs oppresseurs et acquéraient de l'expérience en étant victimes de répression et d'emprisonnement.

Si la période de secret posait des problèmes à la CNT, tels que des irrégularités dans les cotisations et une désorganisation des travailleurs au sein de l'atelier ou de l'usine, elle présentait également des inconvénients pour les employeurs, car la police intervenait moins et le délégué de l'atelier devait être impliqué. prendre en charge la résolution des problèmes les plus graves, comme une grève surprise. C'est pourquoi le C.N.T. clandestinement, cela représentait un plus grand danger pour les autorités, notamment parce qu'elles ne pouvaient pas être informées par leurs confidents, qui fréquentaient les syndicats lorsque leurs locaux étaient légalement ouverts.

J'ai été arrêté pour la première fois en tant que militant, à vrai dire pendant quelques heures, mais avec beaucoup de chance, car cette nuit-là était un très triste souvenir pour le C.N.T. Dans la rue d'Entenza, sur le chemin de la prison de Modelo, de bons collègues ont été assassinés par la police. Le rapport de police disait: "Lorsque certains prisonniers ont tenté de s'échapper, la police a été forcée de tirer pour intimider les fugitifs, avec une telle malchance pour eux que les coups de feu ont causé leur mort." Les malheureux camarades avaient été arrêtés à sept heures de l'après-midi dans le café du théâtre espagnol. Boal, secrétaire du Comité national de la C.N.T., a été l'une des victimes. Comment et pourquoi ai-je été arrêté? J'ai travaillé en compagnie de mon père dans un petit atelier situé dans une ruelle près de la cathédrale, une ruelle qui a aujourd'hui disparu en raison de la rénovation de la partie ancienne de la ville. Les employeurs du magasin étaient deux, un Escorza (un socialiste!) Et un Bonet, qui se disait sympathisant anarchiste.

Rue Puertaferrisa Barcelone

Le différend idéologique était permanent entre les deux, mais en matière commerciale, ils se comprenaient bien. En fin de journée, mon père et moi nous dirigions vers la rue Puertaferrisa et vers le coin du Duque de la Victoria, nous avons vu un collègue nommé Coll. Cela faisait plusieurs mois que nous ne l'avions pas vu, et lorsque nous l'avons salué, nous avons compris que quelque chose de grave lui arrivait. En effet, elle attendait que la pharmacie fabrique ses médicaments pour son fils gravement malade. Le pharmacien lui avait dit qu'il allait devoir attendre environ une heure. Il est à noter qu'à ce moment-là, le médecin prescrivait la formule et le pharmacien se remettait juste à attendre dans la pharmacie le temps nécessaire pour payer.

Revenant sur le récit de l'arrestation, il faut ajouter que comme ledit compagnon a dû attendre longtemps là-bas, il nous a accompagnés en direction des Ramblas, et nous venions de marcher une vingtaine de mètres, lorsque deux hommes qui venaient du front se sont séparés, un de chaque côté de la rue pour nous faire place. Cette attitude nous a paru suspecte, et quand nous sommes arrivés à Las Ramblas, mon père nous a dit: Descendons.

Et quand il est arrivé au

théâtre Liceu, il a dit: Faisons demi-tour. Avec surprise, nous avons vu que ces individus nous suivaient à quelques mètres environ. J'ai remarqué que l'un d'eux avait une grosse coupure sur la joue gauche. C'était, sans aucun doute, l'un des tueurs à gages de la police du soi-disant Syndicat libre, qui s'appelait «le Tallat». Nous avons continué à remonter la Rambla, et à la hauteur de la rue Puertaferrisa, nous avons été tenus sous la menace des armes de ces individus, qui étaient accompagnés de deux policiers des soi-disant «gardes de sécurité», qui gardaient Las Ramblas.

Ils nous ont fait entrer dans la cour d'entrée du Palacio del Marqués de Comillas et là ils nous ont attachés tous les trois, nous disant que si nous ne nous étions pas dirigés vers les Ramblas, leurs pistolets auraient été ceux qui nous auraient arrêtés. Celui qui accompagnait le Tallat était un autre voyou rongé par la variole, connu sous le surnom d'El Grabat. Ils nous ont fait marcher en direction de la préfecture de police et par hasard nous avons croisé l'un de nos patrons, qui partait toujours trois quarts d'heure après nous et qui se rendait aussitôt chez nous. Là, il a trouvé mon partenaire, qui a immédiatement pris de chez lui tout ce qui pouvait prouver mon appartenance au C.N.T. Il faut se rappeler qu'à cette époque, l'Organisation confédérale se cachait et les garanties constitutionnelles étaient suspendues. En Catalogne, un état de guerre a été décrété, nous y étions donc déjà habitués, produit de la monomanie gouvernementale.

Au quartier général de la police, ils nous ont fait déclarer l'adresse et les policiers s'y sont immédiatement rendus, dans le but de faire la fouille habituelle. Notre adresse a donc été fouillée, armoires comprises, sans aucune ordonnance du tribunal. Notre collègue en détention vivait dans une caserne située au bout de la rue Conde del Asalto, un endroit un peu dangereux pour les policiers, surtout s'ils se présentaient la nuit. Il est certain que les agents désignés pour enregistrer notre confrère avaient trouvé une fausse adresse. Ainsi, un policier est descendu au calbozo et a emmené Coll et, une quinzaine de minutes plus tard, la porte a été rouverte.

Nous pensions qu'ils nous amenaient un nouveau détenu, en fait, de notre partenaire méconnaissable après les terribles coups qu'ils lui avaient infligés pour avoir donné une fausse adresse. Et comme à chaque fois qu'ils lui demandaient où ils habitaient, il donnait la même fausse adresse, les coups contre notre partenaire étaient plus grands à chaque fois. Le lendemain, d'ailleurs très tôt, les policiers ont fouillé la maison de Coll. Ils n'ont rien trouvé qui puisse le compromettre et, de plus, ils ont vérifié qu'il était bien vrai que son fils était malade; mais personne n'a ôté de son corps les coups terribles qu'ils lui ont infligés la veille.

Mes employeurs, qui connaissaient mes activités au C.N.T. Et ils n'ignoraient pas le danger que représentait leur arrestation en ces jours sombres où la terreur policière et la loi pénale sur l'évasion régnaient à Barcelone, ils se sont rendus au quartier général de la police, accompagnés d'un avocat, pour demander notre liberté. Finalement, cela nous a été accordé sans que nous n'allions jamais en prison. Le fatidique général Arregui m'a dit que si nous avions été détenus, c'était parce qu'un policier avait confondu notre collègue Coll avec un militant du syndicat de la construction nommé Tarag? Surnommé "El Patillas". En effet, Coll avait l'habitude de porter des favoris jusqu'au milieu de la joue. Alors, quand notre avocat nous a dit la raison de notre arrestation, j'ai immédiatement pensé aux mots que «el Tallat» nous avait dit, faisant référence au fait que nous étions sauvés de la mort en nous dirigeant vers les Ramblas. Ceux qui n'ont pas vécu cette époque de près ne peuvent se faire une idée de ce que la répression subie par ceux d'entre nous qui se sont battus pour un meilleur respect des travailleurs des ateliers et des usines, et une vie meilleure, puisque l'homme ne vit pas que de pain

Pour ceux qui ne travaillent pas, mais vivent en exploitant le prolétariat, les ouvriers sont un objet, un moyen de remplir leurs comptes à la banque et de posséder des maisons et des palais, en plus de pouvoir donner tout le confort et les goûts à leur palais. Le C.N.T. c'était un danger pour eux et ils voulaient le détruire, le faire disparaître. Pour arriver à ses fins, tous les moyens étaient bons: emprisonnement, révocation, déportation, menaces et assassinats.Toutes les régions d'Espagne étaient ensanglantées, et avec plus de cruauté la Catalogne, où il y avait une bourgeoisie égoïste et envieuse, qui utilisait toutes les procédures, même les plus inhumaines, pour empêcher la classe ouvrière de rejoindre les rangs de la C.N.T. - une organisation qui se renforce chaque jour - a obtenu des améliorations dans les conditions de travail des usines et des ateliers. Depuis 1919, année de la déclaration d'une des grèves les plus importantes et les plus répandues - La Canadiense -, d'autres grèves sont déclarées. Beaucoup d'entre eux se sont d'ailleurs succédé dans les années suivantes.

Dans

presque tous, des améliorations ont été obtenues que l'Association des employeurs, bien que bien organisée et bien protégée par les organismes répressifs de l'État, a été forcée d'accorder, non

sans sacrifier le militantisme confédéral, dont les militants ont été emprisonnés et torturés dans les sous-sols de la quartier général de la police et dans les postes de police de district.De

1923 à 1930, l'Espagne a connu deux dictatures, le Primo de Rivera et le Berenguer, deux généraux aux tristes souvenirs qui ont utilisé d'autres généraux -Martínez Anido et

Arlegui- pour satisfaire les desseins criminels des capitalistes et de la classe patronale des Strangulation du C.N.T., faisant revivre en Espagne la période des Torquemadas, des marchands

d'esclaves et du caciquismo.

Du plus simple activiste de la CNT, comme moi, aux plus dynamiques, nous étions opposés à l'objectif patronal de détruire l'organisation confédérale, nous en avons tellement qu'il est impossible de les nommer tous, par tous les moyens dont nous disposions. .

L'Organisation a toujours résisté aux attaques du capitalisme et de ses défenseurs."Défendez-vous, défendez-vous toujours", était le slogan imposé par tous les militants de la C.N.T., y compris les anonymes, comme le raconte Simo Piera dans "Records i experiences d´un leader de la C.N.T." Plus tard, je parlerai du fait qu'il n'a jamais eu le C.N.T. dirigeants. Oui, de nombreux honnêtes travailleurs sont tombés, dont je dois mentionner certains de ceux que je connaissais bien dans l'Union du bois, tels que Salvadoret, Albricias et d'autres. Il est impossible de se souvenir de tous, autant de victimes de la réaction. Les ordres de répression venaient d'en haut et d'en bas. Ils venaient des ministères de l'intérieur. A cette époque, ils venaient de celui qui était gouverneur civil de Barcelone

Le massacre de Casas Viejas désigne les événements qui se sont déroulés entre les 10 et 12 janvier 1933 dans la petite ville de Casas Viejas (province de Cadix) en Espagne.

d'un certain Laborda, de celui de Bilbao, d'un certain Régueral, et du cardinal Soldevila. Ah, mais beaucoup ont eu la fin qu'ils méritaient, même si certains ont échappé à la vengeance des militants anonymes de la C.N.T.! DEUXIÈME RÉPUBLIQUE Ainsi huit années de luttes sanglantes se sont succédées, qui nous ont semblé s'achever avec l'avènement, en 1931, de la Seconde République, appelée aussi par certains «République ouvrière». La vérité est que c'était une république de républicains qui venait du champ monarchique ou qui avait collaboré avec la dictature éteinte. De tous, il y avait parmi les dirigeants de ce régime, moins de travailleurs. Il y avait même un président, Azaña, qui a ordonné des "coups de feu au ventre" lors des événements de Casas Viejas, le village martyr andalou. L'épreuve ouvrière ne s'est pas terminée, comme on le supposait et on l'espérait, avec l'avènement de la République

Le jour où cela a été proclamé, je vivais à Vallcarca, où vivaient également mes parents et mes grands-parents. J'étais avec mon père ce jour-là au syndicat du bois, situé à Pueblo Seco. Il y avait déjà des nouvelles de ce qui s'était passé Il y aurait des événements à Barcelone, nous sommes rentrés chez nous pour manger et sortir les armes de notre cachette, puis retourner au centre de Barcelone. Mon grand-père voulait venir avec nous, mais nous l'avons convaincu de ne pas nous rejoindre. Il nous a dit: "J'espère que vous prenez des précautions pour ne pas subir d'accident personnel ou être arrêté."La République a été proclamée en Catalogne sans lutte armée, sans coup de feu, avec le silence total des armes. À l'aube, nous sommes retournés à Vallcarca à pied. Mon grand-père était sur le balcon et nous a vus arriver. De chez nous, tout Barcelone était dominée. Pendant qu'il nous faisait du café, nous lui avons expliqué tout ce qui s'était passé l'après-midi et la nuit de cette journée. Sa réponse a été: "La musique et les chansons d'aujourd'hui deviendront des drames et du sang dans le futur." Mon grand-père avait raison, qui a ajouté: "Je ne le verrai pas à coup sûr." En effet, il mourut en janvier 1933, mais vécut deux ans de cette République, né après les années de terreur vécues par le peuple espagnol

Lorsque l'attaque de Salvador Segui - "El Noi del Suere" - a eu lieu dans la rue de la Cadena, il a perdu la vie, en 1923, j'étais à vingt pas, ce qui m'a permis de distinguer l'individu par derrière. qu'il a tiré cinq ou six fois avec son pistolet sur un homme qui se trouvait au milieu de l'intersection de la rue à San Rafael. Je me souviens que le meurtrier était vêtu d'un imperméable de couleur claire. J'ai tout de suite su que celui sur le terrain était le Noi del Sucre. Quelques instants après l'attaque, le camarade Gardeñas est apparu, à qui j'ai expliqué et expliqué comment l'attaque s'est déroulée et en détaillant la silhouette et les vêtements de celui qui a tiré, il s'est exclamé: «On a fait face, l'assassin!» Et a ajouté avec indignation: nous te vengerons "Nous connaissions personnellement Gardeñas depuis longtemps. Avec lui, nous sommes allés à Sant Feliu del Llobregat, où vivait un collègue que nous appelions «El Nanu». Avec lui, qui connaissait très bien ces arbres fruitiers de cette ville - pourquoi le nier -, nous sommes allés à la "sortie" des fruits.

A notre arrivée chez lui, nous les mettions dans deux grands paniers, et avec le car de Barcelone nous descendions à la Plaza de España. À pied, nous sommes allés à la prison de Modelo au moment de la visite, car il y avait toujours beaucoup de codétenus ou de parents à qui nous distribuions les fruits et ensuite nous avons discuté longuement avec eux. Après le meurtre de Segui, Gardeñas est rentré à la maison plusieurs fois. Je savais que ma compagne, que je connaissais pour l'avoir vue pour la première fois le jour de l'attaque, avait donné naissance à ma deuxième fille, Rosita. Nos conversations se référaient toujours au jour de l'attaque et de la mort du Noi del Sucre, dont ma partenaire, Amelia, a été témoin de la même chose que moi.

Avec Gardeñas, j'ai été arrêté dans l'un des nombreux raids que la police a effectués dans le café mal nommé "La Tranquilida", situé dans le Parallèle. Ce café n'a jamais été à la hauteur de son nom, car ses clients réguliers, même ceux qui prenaient une boisson gazeuse à l'une de ses tables, ont été exposés à être conduits par la police à la délégation d'Ataranzas, où ils ont été insultés et maltraités, tels que cela m'est arrivé cette fois. Il en était de même pour Gardeñas, et plus durement que moi, puisqu'il était inscrit dans cette délégation.

J'ai alors été réservé pour la première fois, et comme au moment de l'arrestation nous étions tous les deux assis à la même table, ils ont mis «prétendu dangereux» dans mon dossier. J'ai ensuite passé quinze jours en prison, la soi-disant «Quinzaine» sans doute parce que les patrons de l'atelier où je travaillais à l'époque, faisaient de bons rapports sur ma conduite. Gardeñas, pour aucune autre raison que d'être réservé, a subi une détention plus longue. Depuis cette date, sans doute en raison d'avoir retrouvé au moment de son arrestation la carte de la Wood Union, considérée comme la plus active des C.N.T. A Barcelone et aussi pour avoir été arrêtée avec Gardeñas, la police a perquisitionné et fouillé la maison de mes grands-parents, c'est-à-dire la maison où ils étaient porteurs, et dans laquelle j'occupais une chambre avec ma compagne. Toujours dans la rue, mon grand-père a observé depuis le kiosque, (DU GARDIEN DE BUT ??) à l'intérieur duquel il travaillait comme cordonnier, les allées et venues de types suspects, tous regardant dans le kiosque. Mes grands-parents étaient là comme gardiens de but depuis 25 ans, à tel point que je suis né dans cet objectif.

Cependant, en ces temps que je raconte, ils étaient très préoccupés par la froideur qu'ils observaient chez certains occupants des étages de cette maison lorsqu'ils passaient devant le kiosque, concluant que, sans aucun doute, une telle attitude était due au fait que lesdits voisins avaient été témoins de certains des les perquisitions que la police avait effectuées dans les chambres des portiers, situées à gauche et à droite de l'entrée principale de la maison. Coïncidant avec la date à laquelle certains voisins avec lesquels nous avions beaucoup d'amitié, allaient déménager à Tarragone pour reprendre une propriété dont ils avaient hérité, située dans le Prieuré, d'ailleurs, tout près de Povaleda, une ville très proche de celle où il est né.

Ma mère -Possera- et chez qui j'avais passé une partie de ma jeunesse, nous avons décidé en famille de partir avec eux pour nous éloigner de Barcelone pendant un certain temps, et à notre retour, de quitter notre maison de la rue Sepúlveda. La propriété dont je viens de parler, ainsi que la ferme, étaient situées dans la municipalité de Povaleda, en contrebas de l'autoroute, touchant la rive de la rivière Ciuraba. Nicolás, qui était le nom de notre sympathique voisin de la rue Sepúlveda, était bien connu dans la région.

Amelía et moi nous y sommes installés, ainsi que Pepito, l'un de nos fils, qui, 16 ans plus tard, participera à la lutte contre les rebelles à Barcelone alors qu'il était très jeune. En faisant un autre saut dans notre histoire, je dirai que notre arrivée là-bas a eu lieu en septembre, et que deux ou trois jours plus tard, nous avons reçu la visite d'un couple de la Garde civile. Ils ont dit que c'était seulement pour accueillir les nouveaux arrivants à la fin de la Povaleda. Ils n'ont pas été surpris par notre présence dans la ferme. En tout cas, Nicolás leur a dit que nous étions là pour des raisons de santé. Après une petite conversation, parlant de la pluie et du beau temps, ils ont exprimé leur intention de venir passer une journée à chasser et à manger du bon riz. Ils allaient à Cornudella, mais tous les jours je passais par là (la ferme).

Dix jours plus tard, ils sont venus chasser comme ils l'avaient prévu. Ils ont enlevé leurs tuniques, et dans le corps d'une chemise, nous sommes allés chasser tous les quatre. J'avais un permis de chasse depuis l'âge de 18 ans, mais mon fusil de chasse est resté à Barcelone. Nicolas m'a dit que l'un des gardiens avait un chien de chasse, ce qui nous manquait. Dès que nous nous sommes dispersés, nous étions à environ 100 mètres de la ferme, je me suis rendu compte que des fenouils qui étaient à dix mètres de moi se déplaçaient en traçant un chemin. J'ai remarqué que c'était un lièvre. De la route, j'ai appelé Amelia, qui est venue tout de suite et a emmené le lièvre à la ferme, car elle ne pouvait pas continuer à chasser avec ce poids sur elle. Ensuite, nous avons fait sauter un troupeau de perdrix dont nous avons pu en tuer cinq. Il était 11 heures du matin et nous avons arrêté de chasser. Les femmes ont préparé le riz et après avoir mangé, elles sont parties en nous disant: "Nous vous reverrons dans dix jours". Le lendemain, je me suis levé tôt pour aller chasser, quand d'un monticule, de l'autre côté de la rivière, j'ai distingué deux silhouettes qui avançaient à grands pas le long de la route qui mène à la Masía. J'ai bien distingué le scintillement des tricornes, et en effet, lorsqu'ils ont atteint le niveau de la maison, ils se sont mis sur le chemin qui y menait, mais comme c'est que la veille je Ils avaient dit "dans les dix jours", j'imaginais qu'il se passait quelque chose de nouveau. De sous un noisetier, j'ai vu les deux tricornes gesticuler avec Amelia et Nicolás. Au calme, je contemplai les gestes que tous les quatre firent pendant une heure et demie. Plus tard, Nicolás les accompagna sur la route, parlant toujours. Quand ils s'étaient éloignés à environ 800 mètres de la maison, je me suis approché et j'ai dit à Nicolás, sans avoir à expliquer ce qui s'était passé, que j'étais sûr qu'ils venaient pour moi. Et ils l'étaient, comme ils m'ont confirmé. Quand ils sont arrivés, la première chose qu'ils ont dite à Amelia, avec tout le visage dur, et sans tenir compte du fait que mon fils allaitait, était: "Regardez madame, hier nous mangions exactement et aujourd'hui nous sommes venus arrêter son mari." Nicolás les a interrogés: "Pour quelles raisons?" "Pour être un anarchiste dangereux, et il nous semble aussi qu'il est un fugitif", a déclaré le caporal.

Dans ce dernier, ils avaient en partie raison. Cependant, je n'ai jamais pu savoir d'où venait la plainte, même si je m'en doutais. En ce qui concerne l'anarchiste, en fait, étant libertaire comme moi, je n'ai jamais appartenu à la F.A.I., dont j'ai toujours été un sympathisant. Au cours de la conversation avec les agents, Nicolás, ignorant que j'avais assisté de près à cette manœuvre des gardes civils et craignant d'y apparaître soudainement, leur a dit: C'est un faux rapport, et vous perdez votre temps ici. , parce qu'il est parti avec des provisions pour passer la journée à chasser. Je vous promets que lorsqu'il arrivera, même s'il est tard, je descendrai en ville avec lui et ils seront convaincus qu'il s'agit d'une fausse plainte. "La franchise de Nicolás les a convaincus et ils sont partis. Quand Nicolás m'a raconté ce qui s'était passé, je lui ai dit: "Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas vous accompagner à la caserne de la Garde civile." "Non", m'a dit Nicolás, "je n'allais pas tenir la parole que je vous ai donnée." "Alors" - répondis-je - "prends le vélo, va à Cormudella et envoie un télégramme disant: << Le garçon est très malade. Continuez votre chemin. Je t'attendrai à Porrera. >> " Je me suis immédiatement rendu là-bas, chez certains de mes oncles, où mon père est arrivé, qui a loué à Reus une tartana qui l'a emmené de Reus à Porrera et avec elle nous avons fait le chemin et nous nous sommes installés à l'auberge de Bou pour dîner et passer la nuit.

Nicolás est allé en retard à la caserne de la garde civile et a dit, chef de poste: "Écoutez, il m'était impossible de vous faire venir avec moi, j'avais confiance en votre parole." Le caporal a répondu: "Maintenant, il faudrait que je vous arrête." "Eh bien, fais-le," répondit Nicolás, "je ne pouvais pas l'amener ligoté." «Allez-vous-en», répondit le caporal.

A Reus, deux attentats avaient eu lieu ce jour-là contre deux hommes armés du Syndicat libre et la gare était donc très étroitement gardée. En raison de ces circonstances, nous avons chacun acheté les chemisiers noirs que les éleveurs portent habituellement les jours de foire aux bovins. Mon père a acheté une canne aussi, et ensemble nous sommes allés à la gare. Nous avons vu là-bas deux types qui étaient sans aucun doute des policiers. Je me suis assis sur un banc et mon père est allé chercher les factures. Personne ne nous a dérangés ou interrogés. En arrivant à Barcelone, le train s'est arrêté quelques minutes avant d'entrer en gare de Sants, attendant que le disque soit abaissé et cédé. Mon père et moi avons profité de ces minutes pour descendre. Je suis resté dans le quartier de Sants avec une belle-sœur qui vivait dans la rue Conde Bell-Lloch.

Je ne sais pas si nous voyagions dans le même train, même si c'est tout à fait possible; la vérité, en tout cas, c'est que le caporal est arrivé rue Sepúlveda avant mon père. Il est arrivé habillé en civil et a demandé: "Êtes-vous la mère d'Asens?" "Non, je suis sa grand-mère." «Je viens de Povaleda avec son petit-fils dans le même train. Je suis voisin de Nicolás. Son petit-fils, qui en descendant du train est allé faire des courses, m'a dit: «Va chez mes grands-parents - première offense, car il croyait que ma grand-mère était ma mère - et nous mangerons ensemble». "Ah," lui dit ma grand-mère. «Vous vous asseyez et l'attendez. Ma grand-mère était au courant de l'envoi du télégramme et comme le type ne partait pas, elle lui a dit: "Votre visite, monsieur, me semble très étrange." Ce à quoi il répondit: "Vous êtes une dame très mignonne, et quand votre petite-fille viendra, elle vous dira que le cap Povaleda était là."«Je n'aurai rien à lui dire, car il ne viendra pas, alors sors de chez moi. Le costume que vous portez ne ressemble même pas à des tiges. " Quelques jours plus tard, Amelia est arrivée avec l'enfant, et nous nous sommes installés comme locataires dans la maison de quelques amis de la rue Fernandina temporairement, puis à La Torrasa en permanence.

Là, en compagnie de plusieurs collègues, nous avons définitivement constitué l'Athénée Libertaire de Holland Street. PARLE ENCORE DE LA RÉPUBLIQUE Nous étions déjà dans la République ouvrière, dont mon grand-père a dit que cela coûterait cher de l'avoir amenée ainsi accompagnée de musique et de chansons. Beaucoup de sang a prédit mon grand-père pour l'avenir, comme c'est arrivé. La même République qui a laissé Alfonso XIII quitter l'Espagne bien protégée. Il n'était pas, à vrai dire, un roi despotique, mais il a permis aux gouvernements qui se sont succédé sous son règne de commettre de multiples outrages contre le peuple, et surtout contre la classe ouvrière, et a soutenu l'arrivée des dictatures de Primo de Rivera et Berenguer, ainsi que ceux qu'ils mettent comme gouverneurs et chefs de police dans les différentes régions d'Espagne des individus sans scrupules, tels que les généraux Anido et Arlegui, et d'autres qui, sans être généraux, ont fait couler tant de sang en Espagne. Alfonso XIII était très enthousiaste à l'idée d'organiser et de participer à de grandes chasses, dont la plupart étaient menées dans les grandes propriétés des plus riches, les caciques de Castille et d'Andalousie.

Cette façon de s'amuser lui a semblé une nécessité essentielle, pour mieux gérer les intérêts des gens. Grand enthousiaste aussi et d'accumuler des capitaux, d'acquérir des propriétés et des parts dans les mines du Rif d'autres grandes exploitations. Bien que ce que je commente n'ait rien à voir avec ma performance dans les luttes sociales, cela fait également partie de mes souvenirs de jeunesse. Déjà dans les derniers jours de la dictature, Primo de Rivera, l'une des nombreuses chasses qui ont eu lieu à Cataunya a eu lieu sur la propriété appartenant au Marqués de Marianao, dans la municipalité de Cambrils, appelée Parque Sondá.

J'avais commencé à y travailler trois semaines auparavant, pour réparer et remettre en bon état des rideaux et des fauteuils dans les différentes pièces et pièces du palais. UNE ORGIE ARISTOCRATIQUELa chasse devait assister entre quarante et cinquante invités, les plus sélectes de la soi-disant aristocratie de Barcelone. Après la chasse, Alfonso XIII, Dona Victoria et les bébés sont partis pour Montserrat. Le marquis de Marianao retourna à Barcelone à sa résidence sur le Passeig de Gracia, après avoir donné une grande quantité de gibier aux religieuses de Reus et de Tarragone, qu'elles transportèrent avec une camionnette qui les attendait pendant qu'elles chassaient. Les invités y restèrent, et après le souper, ils eurent tout le service, c'est-à-dire que les domestiques et les bonnes se retirèrent dans leurs chambres. La grande fête a commencé. J'en ai été témoin en compagnie du chef des locataires, ce grand domaine dans lequel ils m'ont logé pendant mon séjour là-bas. Une fête aristocratique a eu lieu dans la salle à manger grandiose, que l'on pouvait voir à travers les volets d'une des fenêtres, à laquelle manquait une tablette.

Comité des milices anti-fascistes de Catalogne

Ce que j'ai vu, je m'abstiens de commenter pour éviter que ceux qui lisent ces mémoires doutent de ce que je dis et de la sincérité de mes paroles. J'avais lu pas mal d'orgies et de danses roses et bleues, et c'est alors que j'en ai été témoin en direct pour la première fois. Avec ou sans la République, la classe ouvrière a dû continuer à se battre pour des améliorations et plus de respect sur le lieu de travail, et avec plus d'efforts, surtout parce qu'après sa proclamation, des augmentations des nécessités de base apparaissaient chaque jour et dans les vêtements et chaussures ... etc La C.N.T., arme de défense des ouvriers, a commencé à se mobiliser pour obtenir des patrons des améliorations pour les ouvriers, tant économiques que moraux; mais ces améliorations ne sont obtenues qu'à partir du seul combat. Pratiquer un travail lent dans des ateliers ou des usines ou déclarer des grèves. Sans ces luttes, les ouvriers n'obtiennent pas de leurs employeurs ni la liberté de fumer une cigarette sur le billot pour ceux qui n'ont pas pu se débarrasser de ce vice. Quelle est la réalité? Eh bien, l'employeur ne donne rien de son plein gré. Il faut donc se mettre en grève.

Et ceux-ci ont commencé à déclarer sans le gré des patrons ou des gouvernants, qu'ils préfèrent toujours protéger les patrons en mettant à leur service des moyens de protéger leurs intérêts, c'est-à-dire la police, la garde civile, qui sont mis à disposition. De ceux pour les grévistes à persécuter et les comités de grève arrêtés, même si ceux-ci sont déclarés avec préavis et légalement. Dans toutes les grèves qui ont été déclarées à ce moment-là, les améliorations demandées ont été obtenues, sûrement en raison de l'attitude militante des militants; ceux-ci étaient chaque jour plus nombreux, puisque les ouvriers se rendaient compte qu'avec ou sans la République, le système répressif augmentait chaque jour.

Le système de gouvernement a seulement changé de couleur, et le but était le même que dans ces temps de triste mémoire où tant de sang était versé par les travailleurs, parce que le système et l'intérêt des nouveaux républicains étaient de se positionner comme un parti politique, sans se soucier de nettoyer tout cela et ceux qui dans la monarchie et la dictature commandaient l'armée et la police et la garde civile. Et même dans l'administration, tous ceux qui avaient le commandement étaient maintenus à leur poste.Les généraux Mola, Sanjurjo, Cabanellas et le plus fatidique de tous, Franco, ont tous conservé leurs postes de commandement. Ce dernier au Maroc, où le soulèvement fasciste a commencé. Les trois premiers ont disparu dans des accidents mystérieux, peut-être parce que les futurs dictateurs ne pourraient pas être quatre - ou cinq, si l'on ajoute Queipo de Llano à l'intrigue. Un seul suffisait: Franco

le moins capable de tous, mais le plus audacieux, le plus dangereux et le plus sanglant de tous. Hitler n'est pas venu affronter les sujets allemands, bien qu'il ait été l'un des grands assassins, que l'histoire n'oubliera jamais. Franco a fait de l'Espagne un feu de joie, il a jeté les soldats, fils du peuple, contre ses frères, parce que le despote avait soif de sang. Et quand le combat fut terminé, victorieux de la guerre avec l'aide et la collaboration que Hitler et Mussolini lui ont donné pendant 36 mois, il avait encore des milliers d'Espagnols abattus, c'est-à-dire tous ceux qui sont tombés entre les griffes de la police et des phalangistes . Franco est mort pourri comme un ver infecté, comme si le sang espagnol qu'il avait répandu avait infecté les organes vitaux de ce corps d'hyène à la silhouette d'un homme. Mort atroce pleine de souffrance, s'il était capable de souffrir un tel monstre. Il est possible que dans sa longue agonie, il aurait préféré mourir devant un peloton d'exécution, car Godet et Burriel sont morts. Incalculable, monopolisé pendant ses QUARANTE années de dictature. PEUT-ON QUE LES JEUNES NÉS AU COURS DE CES QUARANTE ANS DE DICTATRICE PRENNENT NOTE DE CE QUE FRANCO ÉTAIT UN MONSTRE! Les hommes, militants du C.N.T. et la F.A.I., nous étions très préoccupés par le fait que ces gouvernements, avec les gouverneurs généraux et subordonnés, les chefs de police et de la garde civile, qui avaient agi et exercé des commandements à ce moment fatidique, continueraient dans leurs postes de commandement

C'est pour cette raison que le C.N.T. En plus de craindre que les travailleurs puissent subvenir à leurs besoins et améliorer leurs moyens d'existence et leur cadre de vie, puisque l'homme ne vit pas que de pain, l'inquiétude que nous, militants, avions, certains plus capables que d'autres, mais sans prétention supériorité, que dans la CNT il n'y avait pas de soi-disant chefs ou chefs et mandarins; chacun des affiliés au C.N.T. Nous avions les mêmes droits et les mêmes devoirs, c'est-à-dire que nous avions tous le plus grand intérêt à surmonter les difficultés pour la défense de tous. Ainsi, pour la défense de ce que le C.N.T. signifiait que le comité de défense confédéral était créé. Chaque syndicat avait ses groupes de défense, sa manière d'agir ou défensive. Ils n'ont obéi à aucun règlement; chacun d'eux a agi selon les circonstances imposées. Ce c'était la force de l'organisation confédérale. Il faut rendre à ces groupes la justice historique d'avoir vaincu l'armée dans les rues les 19, 20 et 21 juillet 1936.

Ces groupes sont responsables des succès obtenus dans toutes les grèves déclarées, de peu ou de grande importance. Dans les premiers mois qui suivirent la proclamation de la République, jusqu'en 1934, il y eut en Catalogne une fièvre de nationalisme et même de séparatisme, qui pour obtenir satisfaction dans l'ambition des politiciens bien établis du moment, Maciá. Companys et autres, et une lutte a commencé dans laquelle nous avons été sollicités à plusieurs reprises par des travailleurs affiliés à la C.N.T. Une lutte que, parce qu'elle était de nature politique, l'Organisation confédérale, en raison de sa condition apolitique, ne pouvait pas accepter, et avec plus de raison, car à la fois un nommé Llui et Vallescá, et même des Companys, avaient un grand intérêt à notre disparition en tant qu'organisation parce que nous avions une grande influence au sein de la classe ouvrière et que nous l'avons retirée de l'environnement malsain de la politique.La fièvre séparatiste est apparue en 1934

CONTRADICTION AVEC LE PARAGRAPHE PRÉCÉDENT) et en tant que figures influentes les célèbres Dencas et Badía, la première avec le gouvernement civil et l'autre avec le quartier général de la police, soutenu par le statut catalan Els Rabasaires, Els Escamots et Compayns lui-même a commencé, comme à l'époque d'Arlegui et Martínez Anido, la répression contre la CNT et la FAI Pauvres dupes qui croyaient réaliser ce que monarchistes et dictateurs n'ont pas réalisé ensemble! Cependant, ils ont créé une situation très délicate pour nous au C.N.T., en utilisant les Escamot, qui, s'infiltrant à l'intérieur des usines et des ateliers, sont devenus de dangereux confident au service des Dencas et Badía. En raison de l'une de ces confidences, j'ai été arrêté en compagnie de José Montes, délégué du C.N.T. dans l'atelier où nous travaillions à l'époque.

Toute cette tentative de construire un statut catalan a mal commencé et s'est terminée pire, comme en témoignent la fuite des Dencás et Badía, la livraison et l'arrestation des Companys et l'abandon des armes par les Escamot dans les rues et les égouts de Barcelone. Certaines de ces armes ont été collectées, mais avec très peu de munitions, par les groupes confédéraux et la F.A.I. La situation en Espagne se compliquait de jour en jour. Les moyens d'existence devenaient de plus en plus chers et à juste titre les grèves se multipliaient pour obtenir des améliorations salariales, que les employeurs refusaient toujours d'accorder, donnant lieu à des conflits sociaux à perpétuer, car grèves qui ont duré des semaines et des mois

Et si la bourgeoisie avait les moyens de résister, les ouvriers de la C.N.T. nous travaillions dur pour attaquer les intérêts du capitalisme. C'est ce qui s'est passé lors des grandes et dures grèves des transports, des tramways et des bus; ceux-ci circulaient en petit nombre et protégés par un garde civil sur la plate-forme avant et un autre à l'arrière, ce qui n'empêchait pas que certains tramways soient incendiés chaque jour. Très sûr sans que les passagers ou les gardes ne subissent de dommages. Les gardes étaient auparavant non armés, c'est-à-dire dépourvus de pistolets et de verrous de leurs fusils sans qu'un accident ne se produise, puisque les gardes se sont laissés désarmer sans opposer de résistance. C'est ainsi que cette grève a été gagnée. Aussi le célèbre dans l'industrie du bois, qui a été déclaré plus tard et a duré 16 semaines. Dès la dixième semaine, et à la demande des employeurs qui employaient entre cinq et vingt travailleurs, venus du syndicat pour signer l'acceptation de toutes les bases qui avaient été présentées au début de la grève, ils furent autorisés à ouvrir les ateliers et à travailler le ouvriers. Les dix ou douze grands ateliers qui ont résisté pendant encore six semaines, résistance inutile car il restait peu de travailleurs en grève et ils recevaient une quantité de nourriture fournie par une Cooperativa Obrera de Pueblo Seco. D'autres grévistes avaient trouvé un emploi dans d'autres métiers. La grève avait été déclarée illégale, mais malgré cela, le C.N.T. C'était invincible, car la classe ouvrière espagnole a fourni un exemple à la classe ouvrière dans toute l'Europe.La grève avait été déclarée illégale, mais malgré cela, le C.N.T. C'était invincible, car la classe ouvrière espagnole a fourni un exemple à la classe ouvrière dans toute l'Europe.

SECRÉTAIRE DE LA FÉDÉRATION LOCALE DES SYNDICATS DE BARCELONE En 1935, j'ai été nommé secrétaire de la Fédération locale des syndicats de Barcelone. Le camarade Segundo Martín, membre très actif du syndicat des transports, a démissionné d'un poste aussi important. J'ai travaillé dans les ateliers Mateu-Marrugat de la rue de Naples et j'étais affilié au syndicat automobile. Ces ateliers étaient dirigés par le fils de Mateu, ainsi que par celui de Marrugat. Le gaspillage de ce «fils de père» dans les festivités et les femmes a provoqué la suspension des paiements de ladite société. Cinq ou six semaines s'étaient écoulées sans que nos salaires aient été payés, et pour cette raison nous étions le principal créancier de l'entreprise. Ainsi, lors d'une réunion-atelier, ils nous ont proposai socialiser l'atelier, qui a été accepté par tous les autres créanciers. Dans ces conditions, la proposition a été acceptée afin que nous puissions nous rendre au Conseil du travail de la Generalitat. Nous n'avions pas d'autre moyen. Le conseiller de l'époque, Peiró, a accepté de nous donner toutes les facilités. Et avec le crédit qui a été fourni, nous avons mis les comptes à jour.

Nous avions rejeté le concours du fils de Marrugat et au contraire accepté celui du fils de Mateu, qui collaborait loyalement avec nous. Dans le C.N.T. il n'y avait qu'un seul poste rémunéré, celui de secrétaire de la fédération locale. Il n'a été rémunéré que pour les heures perdues au travail, quand on lui a demandé d'intervenir dans la solution d'un conflit isolé, qui a soudainement éclaté dans un atelier. Il s'agissait d'un accord confédéral, qu'il fallait respecter, pour que les militants renoncent à des ambitions bureaucratiques ou à une direction sale pour obtenir un poste rémunéré qui leur permettrait de s'absenter du travail.

Dans le C.N.T., - à cette époque bien sûr - il n'était pas toléré ni permis que des candidatures soient présentées pour quelque poste que ce soit. Chaque syndicat a nommé un délégué à la fédération locale et ils ont nommé le secrétaire. Quand j'ai été nommé au poste de secrétaire de la fédération locale, nous étions dans la clandestinité, ce que je veux dire, avec les syndicats et les athenaeum fermés et notre presse suspendue. Et pour faire face à une telle imposition de silence, avec l'accord de tous les délégués, il a été décidé de publier un hebdomadaire clandestin dont le titre était

LA VOZ CONFEDERAL C'était ma responsabilité de trouver une imprimante pour imprimer l'hebdomadaire. Les choses n'étaient pas faciles à l'époque; Mais néanmoins, j'ai obtenu satisfaction dans mes efforts en la proposant au propriétaire d'une petite imprimerie récemment installée rue Vidalomat, acquise par une filiale de l'Union des Arts Graphiques, qui s'est émancipée de l'exploitation des patrons. Les conditions de montage de «La voz Confédéral» étaient que je devais l'aider et passer la nuit à l'imprimerie le jour de l'impression de l'hebdomadaire et que je devais lui apporter les originaux deux jours avant son impression. Celles-ci m'ont été remises par les délégués de la fédération locale au cours de la semaine. Pour tout ce qui concerne l'impression du journal, -le paiement des travaux..etc-. L'imprimeur n'a pas voulu connaître d'autre intervention que la mienne, une bonne condition pour le succès et la continuité de l'hebdomadaire.

Un caoutchouc important a été déclaré à l'époque par l'Union des services publics, la section de collecte des ordures, le nettoyage des égouts Arca ... etc. Cette grève qui a duré plusieurs semaines a mis en évidence l'importance de ces services avec les ordures entassées dans les rues et les places de la ville de Barcelone, ordures qui sont venues former d'immenses montagnes. Mais si la situation similaire a agacé les habitants de Barcelone, on leur a fait comprendre au moyen d'affiches collées sur les murs et aussi par «La Voz Confédéral», les justes demandes des travailleurs. Ils voulaient réaliser trois choses principales, se référant aux outils de travail, aux vêtements et au nettoyage, et à l'augmentation de deux pesetas par jour pour les salaires. Les bases ont été présentées à la société Miró i Trepat, concessionnaire des dits travaux par la mairie de Barcelone. Mais cela n'a pas été considéré comme affecté par les demandes des travailleurs, qui étaient payés par Miró i Trepat. Cette société, pour sa part, attendait une intervention de la mairie pour modifier le contrat et en augmenter le montant de quelques millions.

Pendant ce temps, ils ont continué à jeter les ordures dans les rues. Sans doute à la demande d'un député, la ministre de l'Intérieur de l'époque, Portela Valladares, est intervenue, envoyant le chef des services secrets, le capitaine Santiago, à Barcelone pour tenter d'établir certains contacts avec des représentants du C.N.T. Bien sûr, il lui a été difficile d'obtenir l'entrevue souhaitée, car le Comité régional, la Fédération locale et le syndicat de notre puissante organisation étaient fermés et les adresses de leurs représentants étaient inconnues.Je ne sais pas comment et pourquoi, le capitaine Santiago conduit a appris qu'un avocat, nommé Rusignol, pourrait peut-être entrer en contact avec le camarade Domenech, alors secrétaire du Comité régional. Il m'a informé qu'un entretien avec ledit délégué de la ministre Portela Valladares avait été proposé.

J'ai pris contact avec le comité de grève, qui nous a donné le pouvoir d'assister à l'entretien, mais à la condition, bien sûr, que nous ne signions aucun accord sans en informer au préalable le comité. L'entretien a eu lieu au quartier général de la police, et lorsque nous sommes entrés dans le bureau, le capitaine Santiago nous a dit de nous considérer comme des détenus si nous ne donnions pas l'ordre d'arrêter la grève et de ramasser immédiatement les ordures qui se trouvaient dans les rues et les places avant qu'elles ne commencent. les discussions. À une telle affirmation, j'ai répondu que dans le C.N.T. Les ordres autoritaires n'existent pas et Domenech a ajouté que notre détention aggraverait la grève et qu'elle l'étendrait même à une grève générale à Barcelone. Il a ajouté: Notre arrestation, vous devriez le savoir, provoquerait un mouvement de solidarité. D'autres personnes prendront soin de nos positions si nous allons d'ici à la prison de Modelo .En réalité, il aurait été difficile de mettre à exécution notre menace de grève générale.

Je dis difficile et il faut ajouter que c'était impossible dans les circonstances. La longue période de secret dans laquelle nous nous trouvions avait diminué notre force dans les affiliés. Les citations ne pouvaient pas être faites régulièrement. Nous avions de nombreux militants en prison, mais devant ce représentant de qualité du gouvernement, nous ne pouvions exprimer aucune faiblesse. En pensant ainsi à partir de ce moment-là, nous avions déjà un bon avantage dans la discussion qui a suivi et immédiatement, pour aller droit au but, si on peut le dire ainsi, j'ai dit au capitaine Santiago à propos du problème: «Je vous remercie d'avoir facilité ce contact, mais étant une ligne logique à la CNT l'action directe pour la résolution des conflits sociaux, la seule façon de les résoudre entre les deux parties concernées, c'est-à-dire les travailleurs et les employeurs, puis la solution du conflit qui existe entre Miró i Trepat et ses travailleurs, et le conseil municipal étant affecté, nous acceptons son intervention dans la discussion. Et même si nous considérons votre présence inappropriée, vous êtes autorisé à faciliter l'entretien avec Miró i Trepat et le conseil municipal.

En entamant les premiers mots avec le capitaine Santiago et en nous disant de nous considérer comme des détenus, il nous a accusés d'avoir déclaré illégalement la grève et de diffuser un journal clandestin, j'ai répondu que la grève avait été menée par le syndicat et non par nous, qui n'avons eu aucune intervention non plus. certains dans l'édition de "la voix confédérale", dont les syndicats pouvaient éditer des journaux et des magazines.Nous étions dans ce bureau depuis deux heures de l'après-midi. Santiago était arrivé de Madrid par avion militaire dans la matinée. À quatre heures de l'après-midi, la réunion a commencé dans une salle du conseil municipal avec deux représentants de Miró i Trepat, Martí Feced, conseiller pour le développement au conseil municipal et d'autres conseillers dont je ne me souviens pas des noms, Domenech et moi-même. Les représentants de Miró et Trepat ont voulu entamer la discussion des bases par la file d'attente, c'est-à-dire par les demandes sollicitées de moindre importance. Nous nous sommes opposés à cette formule et avons proposé de commencer par les plus importantes, considérant que chez les mineurs l'accord serait accepté plus facilement

Il en a été ainsi convenu. Nous y avons dîné avec des petits pains au jambon et des bières et avons continué la discussion jusqu'à deux heures du matin. Toutes les bases ont été pleinement acceptées: l'augmentation des salaires, l'installation d'armoires individuelles, de douches, de vêtements de travail par l'entreprise, chaussures comprises. Tout le nécessaire pour le nettoyage, car nous avons jugé inconcevable que des ouvriers affectés à des travaux aussi sales entrent chez eux en portant les mêmes vêtements de travail. Le conseil municipal a accepté de verser à Miró et Trepat le montant correspondant à l'augmentation des salaires. Une fois ce conflit terminé avec un succès total, le plus dur à réaliser de la part du ministre de l'Intérieur reste: ouvrir les syndicats. Et avec les bases signées, nous sommes allés au quartier général de la police pour une réunion préalablement demandée par téléphone. Nous avons demandé à Santiago l'ordre de supprimer les scellés judiciaires que les différents tribunaux avaient placés sur les portes d'entrée des syndicats.

Santiago a accepté d'ouvrir le syndicat des services publics, bien qu'il n'ait pas promis d'ordonner l'ouverture des autres, faisant de l'insurmontable «principe d'autorité» un obstacle. Il serait comme trois heures du matin quand, après l'avoir demandé par téléphone à Madrid, il a accepté d'ouvrir un autre syndicat de son choix. Je lui ai proposé le syndicat du bois. «Non, non et non, proposez-en un autre. Le mercantile, par exemple, et ensuite je vous ouvrirai le reste. Cela soutient le principe d'autorité. " Vers trois heures du matin Les scellés ont été retirés de la porte d'entrée des syndicats de la fonction publique pour admettre les grévistes qui attendaient dans la rue. On m'a confié la tâche agréable de lire les bases signées, ajoutant que le paiement de 50% des jours perdus avait également été obtenu, tout en augmentant en même temps qu'à cinq heures du matin le travail devait commencer. Des voix ont été entendues disant: "Nous allons commencer à travailler demain." La réponse fut rapide: «en raison du sérieux du C.N.T. et par le mot de la Fédération locale, il n'y a pas de lendemain ou d'après-demain qui vaille: tous les ex-grévistes à leurs postes à l'heure habituelle ». Et c'est arrivé la fin de la grève, ainsi que l'ouverture des syndicats, ont circulé comme une traînée de poudre dans tous les quartiers et quartiers de Barcelone.

Les sceaux de fermeture de tous les syndicats ont été enlevés et ceux-ci ont été occupés par de très nombreux membres du même. Connus la manœuvre par la police, ils ont été refermés. Encore une fois, les timbres ont été arrachés et les locaux occupés

La police n'est plus intervenue et a ainsi mis fin à cette longue période de clandestinité. Et comme la presse «SOLI» continuait à être fermée et que «La voix confédérale» continuait à la remplacer avec succès, la police n'a pas découvert l'imprimerie qui l'avait publiée. Mais l'adage dit qu'il n'y a pas de secret entre trois. Entre l'imprimeur et le chauffeur de taxi qui a fait la livraison avec moi, il ne pouvait pas y avoir de chitos. Nous aurions été découvert tout de suite. Depuis 1931, lorsque cette République nous est venue avec tant de douceur, la CNT, je veux dire, ses militants, nous avons été constamment persécutés et nous avons vécu des heures très amères.

Nos maisons ont agressé, touchant et souffrant nos familles des conséquences dures et amères de toutes ces injustices. Les dirigeants, à commencer par le président de la République, qui a ordonné la répression des événements de Casas Viejas, celle des «coups de feu au ventre», n'ont pas su démanteler toutes ces forces de réaction qui sapaient le pouvoir avec la collaboration de cette bande de généraux qui, en 1936, ont implanté la dictature de fer qui a semé la terreur pendant quarante ans en Espagne

https://sniadecki.wordpress.com/2017/10/24/cnt-saragosse/

Ayant dit ce qui précède entre parenthèses, je continue de tisser le tissu de mes souvenirs pour dire que la fin inattendue de ces mois de secret dont je viens de parler, était quelque chose comme un répit qui a permis au C.N.T. la préparation du Congrès qui s'est tenu à Saragosse le 1er mai 1936. Du Secrétariat de la Fédération Locale, que j'ai occupé avec un tel succès, bien sûr le succès collectif de nous tous qui l'avons formé et l'enthousiasme en collaboration de nous tous qui l'avons composé, nous avons mis tout l'enthousiasme pour que la participation des syndicats à Barcelone soit effective . Et ils sont effectivement intervenus dans les discussions sur une élection aussi importante. Mai 1936, avec le Congrès confédéral, représente une étape importante sur le chemin parcouru par le C.N.T. Telle fut l'histoire des années suivantes, ainsi que des nouvelles générations. Mais les forces réactionnaires, dirigées par Cambó, ce qui revient à dire que ceux qui ont imposé la dictature de Primo de Rivera, n'ont jamais pu digérer l'établissement de la République. Ils n'ont cessé d'intriguer, de préparer des complots dans l'ombre contre la liberté, et surtout contre le C.N.T. À chaque réunion de la fédération locale, il y avait toujours un ou deux délégués à elle, qui prouvaient que quelque chose de dangereux se préparait contre les travailleurs que nous représentions.

Toutes les propositions des syndicats ont été exposées dans le même sens: il fallait se procurer des armes et autres éléments nécessaires pour contrer toute tentative de coup d'État. Nous étions sortis de notre cachette.

La fédération locale recevait normalement sa part du sceau confédéral; Mais cela ne suffisait pas pour acquérir une grande quantité d'armes, car il fallait obtenir de l'argent en quantité, à la fois des groupes de défense et des syndicats. Bref, il fallait s'organiser en ce sens; C'est comme ça que ça s'est passé. En tant que secrétaire du Fédération locale, j'ai reçu toute la confiance des délégués à la même, afin que notre potentiel en ce sens soit augmenté. Nous avions, bien sûr, des armes bien stockées et conditionnées dans une cachette, située dans un verger sur le Paseo de la Cloaca. Ce jardin me servait de récréation les samedis et dimanches. Là, je me suis reposé avec ma famille toutes les vacances et personne ne savait, à part le délégué à la défense de la fédération locale, que nous avions la cachette dans ce verger.

J'ai connu Ramón Moneo, un homme très sérieux et réservé, alors âgé de 60 ans. Ce collègue avait arrêté son travail d'huissier pour cause de maladie au palais de justice, où se trouvait également un de mes oncle qui occupait le même poste d'huissier. Par lui, il a connu Moneo. Ce dernier, depuis qu'il a cessé d'exercer ledit emploi, se consacrait à la vente d'objets divers, tels que stylos plume, montres, appareils photo ... etc. Selon lui, ces objets provenaient de prêteurs sur gages, mais je n'ai jamais été intéressé à savoir d'où venaient ces objets, même si je lui ai acheté un appareil photo une fois. Cependant, notre amitié s'est resserrée, en parlant de dictatures, de l'avènement de la République et d'autres événements de cette époque. Au cours de ces conversations, il m'a dit qu'il avait rencontré les capitaines Galán et García Hernández, abattus à Jaca. Il a également avoué? être un ami de Díaz Sandino, de Ponce de León? et aussi du capitaine Meana, qui était alors secrétaire du gouverneur ou délégué de l'ordre public du gouvernement de Barcelone, M. Spain.Je ne pensais pas à ce moment-là que les amitiés de Moneo avec ces militaires pouvaient être utiles à la CNT, et que moi, en tant que secrétaire de la Fédération locale, je pourrais un jour intervenir très prochainement comme lien entre eux et l'Organisation confédérale, pour confronter les coup d'État militaire qui a eu lieu initialement au Maroc. Moneo avait son poste d'action dans un bar qui était dans la rue de Conde de Asalto appelé «Los Pajaritos»

Là je suis allé le voir et j'ai vite compris que grâce aux relations que j'avais et aux personnes que je fréquentais, il pouvait faciliter l'acquisition de quelques armes légères. Saisi par ce souci, j'ai expliqué mon intérêt à les acheter. Il a prêté attention à mes propos, et le lendemain, il m'a présenté à un employé des tramways, un homme de confiance, qui comme lui, se consacrait à la vente d'objets divers. Entre Moneo et l'employé du tram, j'ai pu acquérir quelques pistolets de gros calibre, tous avec le numéro de série effacés. Peu de chose que l'achat était, mais ne pouvant pas trouver d'autres sources, nous n'avons pas fermé ce robinet. Dans un arsenal d'Hostrafanch, j'ai pu obtenir un pistolet d'occasion en bon état, et surtout, avec des munitions. L'armurier en question était un excellent collaborateur dans l'achat d'armes à l'étranger, dans les années tragiques de 1936-1937.

(RÉÉLECTION EN TANT QUE SECRÉTAIRE) Au bout d'un an, j'ai été de nouveau confirmé au poste de secrétaire de la fédération locale. J'ai accepté de continuer avec l'enthousiasme à servir la cause libertaire. En réalité, le poste de secrétaire produit une énorme quantité de travail, qui s'ajoute à celle d'une journée de travail, augmente la fatigue et la fatigue, car pour traiter la correspondance qu'il recevait quotidiennement à la section locale, et que parfois il devait répondre de toute urgence. Il y avait de nombreux jours où, à deux heures du matin, je travaillais encore à la machine à écrire, un travail auquel je n'étais certainement pas très pratique pour jouer du piano à bande. Quoi qu'il en soit, je me suis engagé à continuer en tant que secrétaire et il ne s'agissait pas de reculer, surtout dans ces moments que nous vivions, et dans lesquels nous voyions arriver des situations dangereuses pour la CNT, une organisation 100% apolitique et défenseur des travailleurs, qui n'a jamais servi comme tremplin pour les futurs conseillers et députés, dont le seul intérêt était de prendre position, de gravir les échelons du parti politique auquel ils étaient inscrits, et ainsi d'augmenter leurs comptes chèques à la banque.

Et nous, les ouvriers, n'aspirons à rien d'autre qu'à l'effort de notre travail, pour pouvoir souder la fin du mois avec lequel elle suit.Nous approchions à grands pas de la date fixée pour la célébration du Congrès de Saragosse. En attendant, nous ne pouvions pas perdre de vue les activités de la réaction, ses allées et venues dans les différentes régions d'Espagne; ses contacts avec des personnalités monarchiques et militaires, et ils ne se cachaient plus pour agir, puisque ni le gouvernement de la République ni la police ne réagissaient contre cette manœuvre éhontée des serviteurs de cette dictature de si triste mémoire

Le Congrès a déjà eu lieu, et bien qu'il ait remplacé Horacio Prieto au Secrétariat national, poste qu'il occupait avec mérite et succès, et qu'en vérité il n'a pas accepté car il a été réélu avec juste raison en raison des attaques qui lui ont été dirigées par certaines délégations. du Congrès, attaques avec lesquelles il a été, comme on dirait, poignardé comme si la rapière était un torero accrédité. Le C.N.T. Il a quitté le Congrès de Saragosse avec plus de force et d'autorité syndicales que jamais, et avec un avenir très prometteur et crédité pour l'organisation libertaire, en particulier en Europe. Le C.N.T. Il avait construit un mur que la bourgeoisie espagnole ne pouvait pas abattre, et il n'a pas non plus fait revivre cette époque où les militaires les plus éminents ont été abattus tout au long Espagne. Il avait besoin de la collaboration active de l'armée, et pensant qu'elle ne pouvait être vaincue, il entama la danse des généraux, ceux qui, dans une mauvaise heure, les gouvernements républicains qui se succédèrent leur permit de continuer dans leur commandement. Et au Maroc, Franco, le plus incapable - c'est ainsi que les militaires fidèles au gouvernement le considéraient - était plus audacieux que les Sanjurjo, Cabanellas, Mola, Queipo de Llano et même Goded.

En juin 1936, la température fasciste montait à plusieurs degrés au-dessus de zéro, et au début de juillet, elle augmentait de telle sorte qu'à commencer par le président de la République, Azaña, celui avec les coups au ventre, et se terminant par tous ceux qui les frappaient. ils étaient fidèles, ils ont commencé à trembler et à craindre pour leur vie comme celui qui s'accroche à un fer chaud. Quelle position appeler dans des circonstances aussi tragiques? Il n'était pas possible de s'agenouiller devant un ennemi qui avait fait la sourde oreille à toutes les lamentations; Il n'y avait qu'un seul moyen: demander de l'aide à ceux qui ont dû périr comme eux sur le même bûcher, c'est-à-dire aux défenseurs les plus actifs de la liberté, auxquels nous avions fait des preuves à maintes reprises, pour se rebeller contre toutes les injustices

Faire appel à la C.N.T., ainsi qu'à l'U.G.T., armer ses militants; Mais quand il s'agissait de donner des armes aux libertaires, cela représentait un danger pour eux, car après avoir vaincu les rebelles, nous utiliserions les armes contre les représentants du régime capitaliste dépassé que représentait la République bourgeoise. Grosse erreur! Même si cela avait été comme ça, nous n'aurions jamais attaqué ceux qui manifestaient pour représenter démocratiquement le peuple, étant sûrs que les gens en armes avaient arrêté le soulèvement fasciste et qu'une fois les fascistes dans la rue, seulement un miracle, on pensait et craignait, Il pourrait vaincre une armée propriétaire de la rue et en possession de sites stratégiques et de dépendances principales. Cependant, d'en haut, des mesures ont été prises pour empêcher une telle tentative de fascination sérieuse d'avoir lieu, faisant intervenir les bons offices de l'ordre de la maçonnerie, car il y avait des francs-maçons des deux côtés, sans grand espoir d'éviter la catastrophe nationale. .

Dans les derniers jours de juin, je ne peux pas préciser via la chaîne ou de quelle personne, un entretien avec le capitaine Meana nous a été proposé. En principe, nous pensions qu'une telle proposition venait de Ramón Moneo. Nous avons pris contact avec lui en particulier moi et il m'a dit qu'il n'avait pas participé à ces efforts. Nous avons eu un premier contact avec Meana dans le café appelé "Les sept portes".

Juan García Oliver Buenaventura Durruti Francisco Ascaso

Les entretiens se sont poursuivis au Leather Union. Meana a assisté à ces réunions, conduite par son chauffeur privé, un caporal de la Garde civile, très gentil en effet. Pour notre part, García Oliver, Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso et moi avons participé aux réunions. Pendant le mois de juillet, nous nous sommes vus tous les jours. On savait qu'à l'intérieur de la caserne il y avait des réunions de patrons et Meana, par confidences, Il était bien conscient que les Phalanges devaient participer au soulèvement, facilitant les falangistes, qui, entrant dans la caserne à l'heure X, porteraient l'uniforme militaire pour, par leur action, encourager les soldats. Cela a été déclaré catégoriquement par Meana. Dans les réunions, nous avons essayé dans un sens interrogatif, s'il ne serait pas plus efficace d'exercer une vigilance sérieuse pour empêcher les falangistes d'entrer dans la caserne, en les éliminant s'ils étaient trouvés en possession de la carte Phalange, ou pour attaquer les troupes dès leur départ. dans la rue.

Ce dernier fut adopté: les groupes de défense confédéraux devaient être situés à proximité de la caserne pour une surveillance commode. Au Comité de la Défense, nous avions confiance dans les militants qui faisaient partie des groupes. Nous avons été informés des différents quartiers à cet égard. Dans ces conditions, nous entrons dans la vie des rencontres; Cela signifie que chaque groupe possédait des armes et des munitions, mais pas assez pour soutenir le combat s'il se poursuivait. Au contraire, si la résistance était vaincue dans une ou deux casernes, nous avions un avantage de 50%, mais si le combat continuait, tout était perdu de notre côté.

Meana a déclaré que dans le gouvernement civil, il y avait beaucoup d'armes légères et de nombreuses munitions. Et à propos de la livraison desdites armes à la C.N.T, il s'était entretenu avec M. España, son supérieur immédiat, et il avait accepté de nous armer, mais sans précipiter, car des mesures étaient prises pour empêcher le soulèvement des militaires. Nous avons supposé que la maçonnerie était celle qui a effectué ces étapes. Pour notre part, nous pensions que l'opinion de M. Espagne était très puérile, convaincus que nous étions que le soulèvement militaire se produirait inévitablement. Meana nous a dit qu'elle était d'accord avec nous, ainsi que Díaz Sandino, Ponce de León et surtout «Guarner».

Nous ne savions rien de la stratégie militaire. Nous ne comptions que sur le courage et l'enthousiasme des escouades de défense confédérées dont disposait l'organisation. Le combat que nous allions mener était donc très inégal, notamment pour vaincre l'armée qui avait toujours été victorieuse en 1909, 1917 et 1934, ... etc.